Viste da sotto sono altra cosa. Le nostre città, intendo. Luoghi a noi familiari che coprono il proprio passato, più o meno glorioso, con metri di terra, di pietra, di roccia. Basta mettersi allo stesso livello, con la testa all’insù, per catturare nuova luce e colori.

E, allora, facciamo un mini–tour. L’esempio più maestoso e imponente per esploratori underground si chiama Derinkuyu, ovvero “pozzo profondo”, e si trova in Cappadocia, Turchia. Fino al 1963 nessuno ne sospettava l’esistenza, poi dal lavoro di ammodernamento del proprietario di una vecchia cantina è emersa la sensazionale scoperta archeologica: una metropoli, edificata nella roccia vulcanica, probabilmente tremila anni fa, forse dai Frigi o magari dagli Ittiti (è ancora un mistero), tra i 20 e gli 85 metri di profondità. Quasi fantascienza, considerando la mancanza di strumenti costruttivi adeguati. Eppure, ai Bizantini e all’epoca romana (V–X secolo) si deve il sistema di stanze, cunicoli, grotte, conche e gallerie che si sviluppano su ben diciotto livelli – di cui soltanto otto aperti al pubblico – che ti lascia senza fiato. Intendiamoci: già l’ossigeno non manca. Tuttavia, la visione stordisce per l’ingegno della fattura nei dettagli e per la strana somiglianza all’immagine dantesca degli inferi, quella che ci portiamo appresso dagli studi scolastici.

A Derinkuyu si narra che gli abitanti potessero vivere per mesi senza mai uscire, o facendolo solo in rare occasioni: gli archeologi hanno trovato un gigantesco pozzo per l’acqua e un sistema di ventilazione eccellente. C’erano magazzini per il cibo, dormitori, zone per i pasti e ricoveri per gli animali. In epoca romana molte grotte furono trasformate in cappelle di culto, mentre le grandi porte in pietra rotanti continuarono a garantire l’impossibilità di violazione da parte degli invasori. Confesso che il bagliore delle cave, il labirinto e la scenografia che si dipana sotto i piedi di chi avanza “nel mondo di sotto” ha animato per mesi i miei sogni, dopo una visita che ricordo tra le più suggestive dei miei viaggi. Derinkuyu, conosciuta come la città sotterranea più grande del pianeta, ha avuto il suo massimo splendore al tempo dell’Impero Romano d’Oriente, ma ha ospitato nel corso dei millenni decine di migliaia di persone (la guida sosteneva addirittura 20mila!) fino all’inizio del secolo scorso, quando i suoi tunnel accolsero le comunità greche, armene e curde perseguitate dai nazionalisti turchi. Spingetevi a una quarantina di chilometri da Goreme, nella provincia di Nevsehir: la troverete lì, nascosta tra le montagne–pinnacolo, e sarà un’esperienza da custodire come un regalo della moderna Anatolia.

Senza oltrepassare il confine, di possibili tour sotterranei è comunque ricca anche l’Italia. Esclusa per sovrabbondanza di stimoli Roma caput mundi – l’urbe che da sola merita un capitolo infinito poiché nasconde una stratificazione archeologica ancora non del tutto disvelata (e che regala intoppi a ogni scavo di metropolitana) – provo a lasciare qui alcune tracce in profondità da seguire: pochissime fra le molte, poiché l’excursus sarebbe davvero lungo. ll primo posto per importanza storica e vastità del panorama sotterraneo lo conquista Napoli. Nelle viscere della città partenopea, sorta sul tufo giallo friabile di derivazione vulcanica, si celano molti siti di particolare interesse culturale e religioso.

Personalmente ho optato per un itinerario che nasce da un intricato acquedotto greco–romano e si trasforma in un dedalo di rifugi antiaerei della Seconda guerra mondiale. Il viaggio attraverso i secoli – quaranta metri sotto l’asfalto – è disseminato di testimonianze, pozzi, cisterne, rimaste lì per oltre 2.400 anni. Da queste parti furono i Greci ad aprire le prime cave, ma quando scendi già – in fila indiana dall’ingresso di piazza San Gaetano, al civico 68 – ti viene incontro soprattutto “la storia minima” dei napoletani.

Messaggi, graffiti, suppellettili, frasi d’amore impresse sui muri, sgabelli, catini di ferro, lanterne: ecco i frammenti lasciati da un’umanità costretta a usare gli acquedotti come bunker per proteggersi dai bombardamenti che – tra il 1940 e il 1944 – colpirono duramente Napoli. Il procedere, a tratti, mette i brividi. Quei cunicoli – che furono illuminati per accogliere centinaia di persone terrorizzate – vengono visitati adesso con guide (anche in inglese) che narrano la tragedia vissuta dai napoletani in un luogo che vale la pena conoscere almeno un po’.

Più macabro e decisamente hard, invece, il sotterraneo Cimitero delle Fontanelle (l’ingresso è nel rione Sanità, ma si attende la riapertura al pubblico in seguito a lavori), ex–ossario che si estende su tremila metri quadrati stracolmi di resti umani e crani (capuzzelle) protagonisti (e oggetti) del rito arcaico delle anime pezzentelle. Si tratta di una sorta di adozione da parte di un napoletano nei confronti di un’anima abbandonata in cambio di protezione spirituale. Il cumulo di ossa, le iscrizioni e le maledizioni lasciano sgomenti, ma gli aneddoti condivisi dalla guida sono decisamente curiosi.

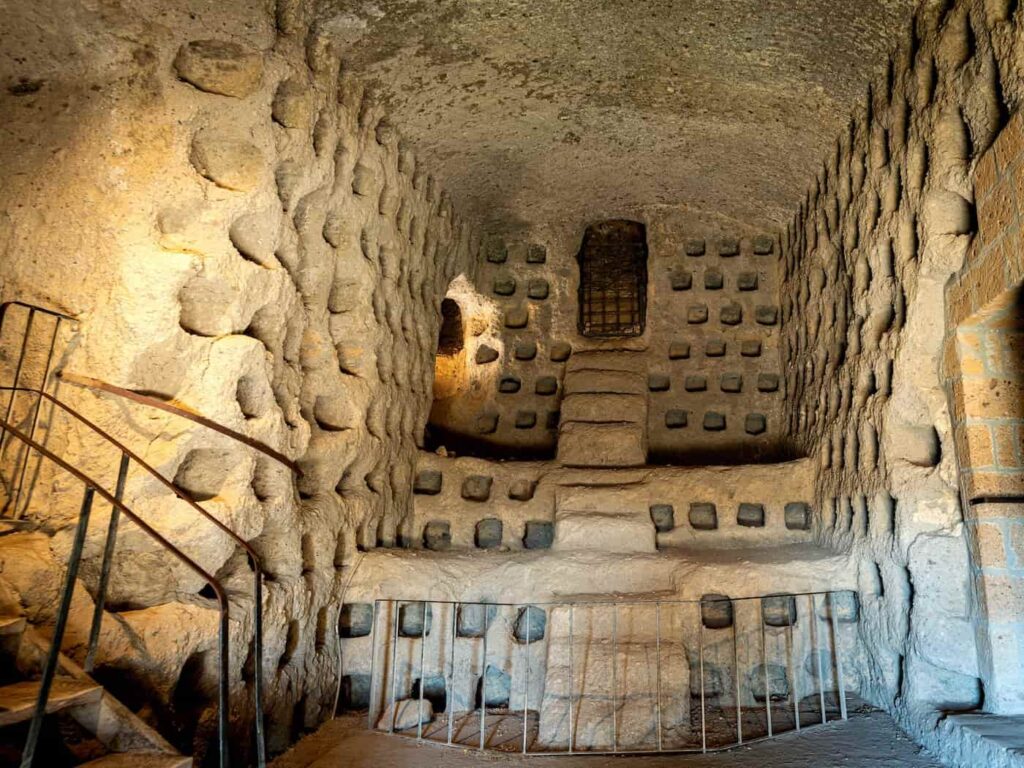

E poi c’è Orvieto, quella “al piano di sotto”, ovviamente. Sono sbarcata nel suo ventre a primavera, la temperatura era abbastanza frizzante. Abbarbicata su una rocca tufacea, nel cuore dell’Umbria etrusca che domina la valle del fiume Paglia, nasconde nel suo gigantesco masso (così lo chiamano gli orvietani) una città sotto la superficie poco nota, ma affascinante. Si dirama in quattro percorsi e 1.200 cavità artificiali: una rete di grotte, labirinti, pozzi, cunicoli scavati dall’uomo nel corso di 2.500 anni e da cui sono spuntati reperti, utensili, fossili, vasellame, dettagli bizantini. La visita al Parco del Grotte che cinge la rupe (da prenotare, con guida e biglietto d’ingresso di 8 euro) è più agevole delle aspettative. A livello strada una porticina immette in una delle due cavità “del mondo di sotto”: il giro dura un’oretta. La prima rivelazione? Venti metri più in basso.

È una mole da frantoio: risale al 1697 ed è al centro di un ambiente dove veniva lavorato e stivato l’olio. «La bassa temperatura favoriva la conservazione sia del prodotto finito che delle olive e della sansa», spiega Claudio Bizzarri, archeologo e studioso nonché fondatore dell’associazione che gestisce i tour underground, prima di addentrarsi in una ragnatela di grotte. Più in là compaiono una cava di pozzolana, aperta nel 1882 e usata per le costruzioni, tre pozzi etruschi e varie cisterne. Si resta senza parole: ogni ambiente è collegato all’altro da passaggi e gallerie di epoche e forme diverse. L’area medievale è zeppa di colombaie. Centinaia di buchi nel tufo ospitavano i nidi dei volatili che, con ogni probabilità, costituivano la provvista alimentare del monastero sovrastante, finché un editto settecentesco non vietò le palombare ipogee. Nessun divieto allo scavo privato fu imposto, invece, dai papi sebbene alcuni pozzi profondi furono sottoposti a dazi. Oggi le grotte “mappate” dentro il Tufo di Orvieto sono 440 ma, al di là del Parco delle Grotte, c’è un mondo nascosto che sfugge allo sguardo.

È il caso del Pozzo della Cava, ex sotterraneo della trattoria della famiglia Sciarra che fin dal primo scavo, nel 1984, ha svelato un tesoro archeologico entrato da vent’anni a far parte della rete museale dell’Umbria. Immaginate un percorso ipogeo sotto la porta di casa, nel quartiere medievale, tra i vicoli che ospitavano le botteghe artigiane. L’avventura degli Sciarra si è accesa quando sono venute alla luce due fornaci per la produzione della ceramica, una medievale l’altra rinascimentale, ed è proseguita per decenni – grazie all’intervento della Sovrintendenza – con una serie di colpi di scena. Reperti “pescati” nei butti (i pozzetti medievali per gettare i rifiuti), un pozzo nel tufo fatto realizzare da papa Clemente VII tra il 1527 e il 1530 ampliando un fosso etrusco, le tracce di sepolture e un’enorme grotta trasformata nel 1800 in una cava di tufo. Visitarlo? Consigliatissimo, ma meglio prenotare.

Nelle Langhe che in questa stagione mettono in vetrina i tartufi più profumati del mondo, ho trovato, infine, un piccolo e inaspettato sottosuolo. Mi riferisco ad Alba – meta d’autunno perfetta per godere di degustazioni, nocciole, tajarin e bottiglie da primato – con una storia che affonda le sue radici nel Neolitico, assai prima dell’arrivo dei liguri che battezzarono l’attuale regione Liguria e diedero alla capitale delle Langhe l’epiteto di “Città Bianca”. Il nome fu, ovviamente, ripreso dai Romani non solo per il significato primario di albus, ma anche per l’aspettativa che il termine suscitava nelle genti.

Lucente. Come il suo pregiato, e sempre più raro, tuber bianco. Esattamente come mi è apparsa camminando nei cunicoli illuminati dai faretti gialli. Alba Pompeia (cosiddetta dal 89 a.C.) mi ha rivelato nel suo intimo – con una marcetta di un paio d’ore insieme a un giovane esperto – prima di tutto la pianta urbana: l’ottagono della sua cinta muraria per lo più di epoca romana, con qualche variazione di origine medioevale. Gli ambienti all’interno non hanno la dimensione claustrofobica di sotterranei italiani più celebri. Nessuna impresa speleologica. I siti che si possono esplorare (su prenotazione) sono sette grazie all’associazione Ambiente&Cultura: una rivelazione per la golosa Alba. Alla stregua dei resti del foro romano, conservati sotto piazza Risorgimento, in pieno centro. Scendo le scalette in mattoni e avanzo piano su passerelle illuminate prima di approdare in quello che era un teatro romano. E poi ancora avanti, tra le vestigia di una domus con mosaico. Roba del mondo basso, nascosto, avvolto nel silenzio eppure vibrante. Qui non c’è il rischio di overtourism. E neppure quello di annoiarsi, perché la nostra storia rivela sempre qualcosa di sorprendente.