Un accessorio in pelle di Nazareno Gabrielli, un costume olimpionico firmato Arena, una macchina da espresso della Simonelli, una sinuosa e comodissima Poltrona Frau. Cosa hanno in comune questi oggetti, così diversi tra loro ma in qualche modo espressioni del Made in Italy? Le coordinate geografiche di Tolentino, cittadina marchigiana dell’Alto Maceratese dove le testimonianze storiche – dalla preistoria al Rinascimento, e oltre – affiancano la spiccata propensione per l’imprenditoria e per la cultura, con il fil rouge della bellezza. A cominciare da quella naturale del paesaggio della Valle del Chienti, con le morbide colline ricoperte del verde dei campi e dell’oro del grano.

Proprio la presenza del fiume che corre lungo l’Appennino umbro-marchigiano ha, nei secoli, determinato la straordinaria produttività locale, dai primissimi insediamenti piceni (e poi romani) alle manifestazioni più moderne del design. Per molti, il nome della cittadina resta legato soprattutto alla famosa battaglia in cui nel 1815 si scontrarono le truppe napoletane guidate da Gioacchino Murat e quelle austriache; e ancora prima, al trattato firmato nel 1797 tra la Francia di Napoleone e lo Stato Pontificio di papa Pio VI, che dovette cedere al generale francese terre e inestimabili tesori artistici. Oppure al culto di San Nicola da Tolentino, frate agostiniano vissuto alla fine del Duecento, autore di prodigiosi miracoli e patrono delle anime del Purgatorio.

Ma forse il tratto che più contraddistingue la località marchigiana è proprio la capacità di associare operosità, innovazione e bellezza: basti pensare che Tolentino fu la prima città delle Marche ad avere l’illuminazione elettrica, con l’accensione nel 1892 di un lampione nel salotto della città, piazza della Libertà.

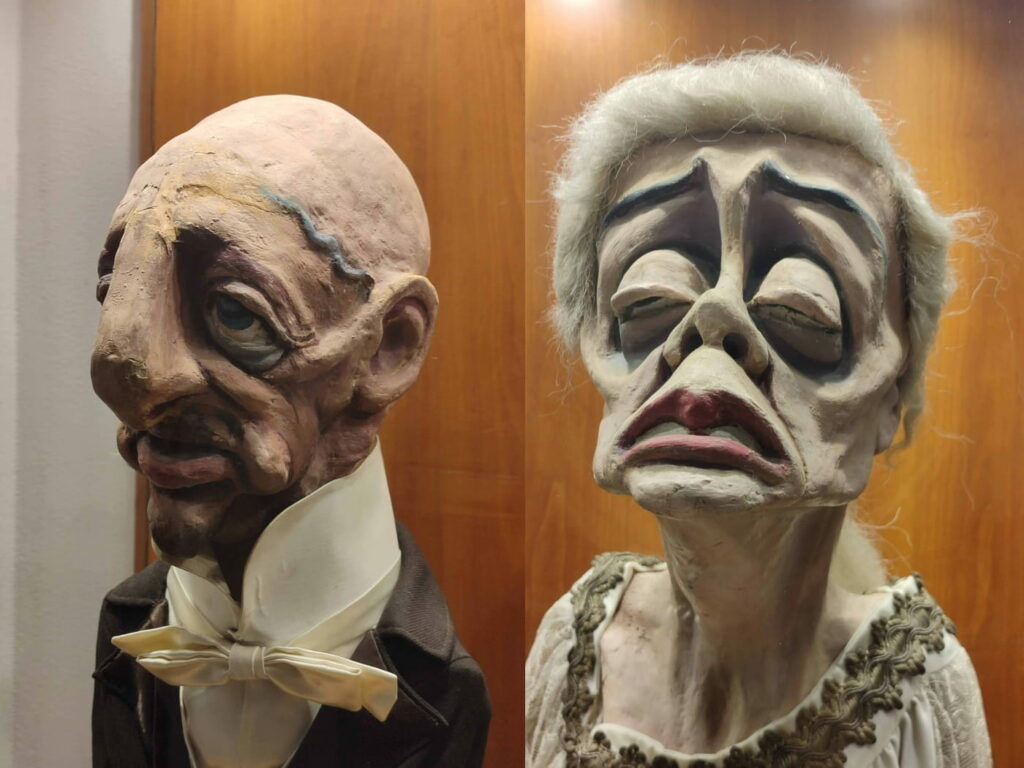

Su di essa affacciano il Palazzo Comunale con i suoi portici, Palazzo Sangallo che ospita il curioso e interessante Museo Internazionale dell’Umorismo nell’Arte (voluto nel 1970 da Luigi Mari, ex sindaco e medico ma anche artista e autore di belle caricature, per raccogliere le opere vincitrici della Biennale internazionale dell’Umorismo nell’Arte, da lui ideata nel 1961 come Biennale della Caricatura), e la torre degli Orologi con i suoi quattro quadranti: quello che indica le fasi lunari, il secondo che segna le sei ore “all’italiana”, il terzo astronomico con ore e minuti e il calendario che indica i giorni della settimana e del mese.

Dal primo, che svela poco alla volta il tondo della luna, nasce il soprannome degli abitanti di Tolentino: “mezze facce”. Purtroppo, in questo momento gran parte degli edifici della città – inclusi il Palazzo Comunale e Palazzo Sangallo – sono avvolti da teli e impalcature: a quasi dieci anni dal forte sisma che fece tremare Umbria e Marche, i lavori di ricostruzione hanno visto di recente un notevole sprint che promette di restituire al più presto l’originaria bellezza di vicoli, piazze e strade su cui affacciano palazzi ed edifici storici.

È intanto tornata ad accogliere fedeli e visitatori, nonostante la facciata sia ancora in parte occultata, la bellissima Basilica di San Nicola da Tolentino. Luogo di culto e pellegrinaggio – la cripta custodisce le spoglie del santo che ha un posto speciale nel cuore degli abitanti, ancor più del patrono ufficiale San Catervo – è anche un vero e proprio tesoro artistico, con gli stupefacenti affreschi del cosiddetto Cappellone, il soffitto ligneo i cui cassettoni sono decorati da statue dorate in rilievo e la seicentesca Visione di Sant’Anna del Guercino che impreziosisce una delle cappelle laterali. Ma per molti, San Nicola è anche il luogo dove leggere o passeggiare nella quiete del bel chiostro fiorito, anch’esso in parte affrescato.

Tolentino però non è rimasta ferma nel tempo. Se al teatro ottocentesco intitolato al compositore Niccola Vaccaj, ad esempio, si è affiancata la storia tutta contemporanea della Compagnia della Rancia fondata nel 1983 da Saverio Marconi facendo la storia del musical italiano, qui la modernità rimanda soprattutto a due figure imprenditoriali legate l’una all’altra: Nazareno Gabrielli, che agli inizi del Novecento creò l’omonimo marchio di moda e pelletteria (molto noto dal Dopoguerra agli anni Novanta e poi passato di mano in mano con poca fortuna) e Franco Moschini, che ne sposò la nipote.

Fu proprio Moschini, inviato dal suocero a Torino a verificare la situazione debitoria dell’azienda torinese Poltrona Frau, ad avere l’idea di rilevarla e trasferire la produzione a Tolentino, dove ancora oggi prosegue, nella zona industriale che ospita anche le sedi delle altre aziende sopra citate. Imprenditore brillante e amante della bellezza, ha reso il marchio (oggi di proprietà di un gruppo americano ma ancora saldamente radicato nel territorio marchigiano, mentre Moschini ha tenuto per sé la Gebrüder Thonet Vienna, famosa per i bellissimi mobili in legno ricurvo e paglia) un emblema del lusso e dell’abilità artigiana italiana, collaborando con grandi marchi e molti dei designer più noti d’Italia e del mondo, da Gae Aulenti a Michele De Lucchi, Piero Lissoni, Achille Castiglioni e Neri&Hu.

E se accanto allo stabilimento produttivo si visita il bel Museo Poltrona Frau, che ne ripercorre gli oltre cento anni di storia tra modelli iconici, materiale d’archivio e testimonianze d’epoca, da poco più di un anno Tolentino offre l’opportunità di una vera e propria esperienza immersiva del design grazie a Interno Marche.

Ricavato dall’attenta ristrutturazione di Villa Gabrielli – che fu insieme dimora di famiglia e sede dell’opificio dove le “Gabrielline”, bravissime e ambite artigiane, realizzavano i preziosi oggetti in pelle –, non è solo un albergo accogliente e ricco di fascino ma un vero e proprio progetto culturale che racconta la visione imprenditoriale di Moschini e il talento dei designer con cui ha collaborato attraverso 30 camere ad essi dedicate, arredate con pezzi iconici (a partire dalle sedute) e dettagli in stile.

Al piano inferiore, la piccola ma curata spa mantiene la linea artistica, mentre il bistrot L’Opificio omaggia tanto la storia della Nazareno Gabrielli quanto i prodotti del territorio. A poca distanza dall’albergo, di fronte a San Nicola, si trova invece Osteria Ime: creato nel 2023 dalla chef albanese Entiana Osmenzesa – che ha lavorato al fianco di maestri come Gualtiero Marchesi, Fulvio Pierangelini e René Redzepi –, è un locale piccolo ma ricco di personalità, il cui menu apre orizzonti ampi pur restando incentrato sul territorio maceratese: i piatti dei menu degustazione portano il nome delle città in cui la chef ha lavorato, da Tolentino a Roma e Copenaghen.

Uscendo dai confini del centro, ancora in parte segnati da mura e torrioni, e oltrepassando il duecentesco Ponte del Diavolo con le sue cinque arcate, le direzioni possono essere molteplici: poco distanti, si visitano l’abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra con il grande parco da cui partono numerosi sentieri di trekking, il Castello della Rancia con le sue torri merlate che oggi ospita un interessante museo archeologico, e i resti di Urbs Salvia, con il teatro romano ancora scena di eventi e spettacoli. Mentre a poca distanza, il centro storico di Macerata sorprende con il magnifico sferisterio, insolito teatro all’aperto voluto nell’Ottocento da cento cittadini “Ad ornamento della città, a diletto pubblico”: inizialmente dedicato soprattutto al popolarissimo gioco della palla col bracciale (una sorta di tennis dell’epoca), oggi ospita la stagione lirica più importante della regione.

Ma da vedere ci sono anche la piccola ma magnifica Basilica della Santa Divina Misericordia e il sontuoso Palazzo Buonaccorsi che custodisce splendidi saloni (tra cui la straordinaria Sala dell’Eneide) e un bel cortile e ospita, nelle antiche cantine, l’interessante Museo della Carrozza, che racconta la storia e l’evoluzione di questo mezzo di trasporto. Ovunque siate, a mezzogiorno (o alle sei del pomeriggio) cercate di trovarvi in piazza della Libertà per assistere allo spettacolo dell’orologio astronomico della torre civica che si anima con il carosello dei Magi adoranti la Vergine con il Bambino, per poi prendere posto ai tavoli del ristorante Signore Te Ne Ringrazi, dove lo chef Michele Biagiola omaggia le tradizioni delle “vergare” (le donne di casa) e dei “pistacoppi” (nomignolo dei maceratesi, che nei periodi di magra si sfamarono con i colombi che beccavano le granaglie) rivedendole con creatività, prodotti locali ed erbe selvatiche raccolte da sé.

Prima di lasciare le Marche, c’è almeno un altro luogo da visitare, dove lo spettacolo è offerto dalla natura seppure con la mano dell’uomo: il lago di Fiastra, grande bacino artificiale creato dallo sbarramento delle acque del fiume Fiastrone che si apre con le sue acque incredibilmente azzurre (e balneabili) a oltre 600 metri d’altitudine nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Da qui parte anche il sentiero – facilmente praticabile – per raggiungere le Lame Rosse, spettacolari formazioni rocciose dal tipico colore rossastro che si aprono nell’Appennino umbro-marchigiano.